-

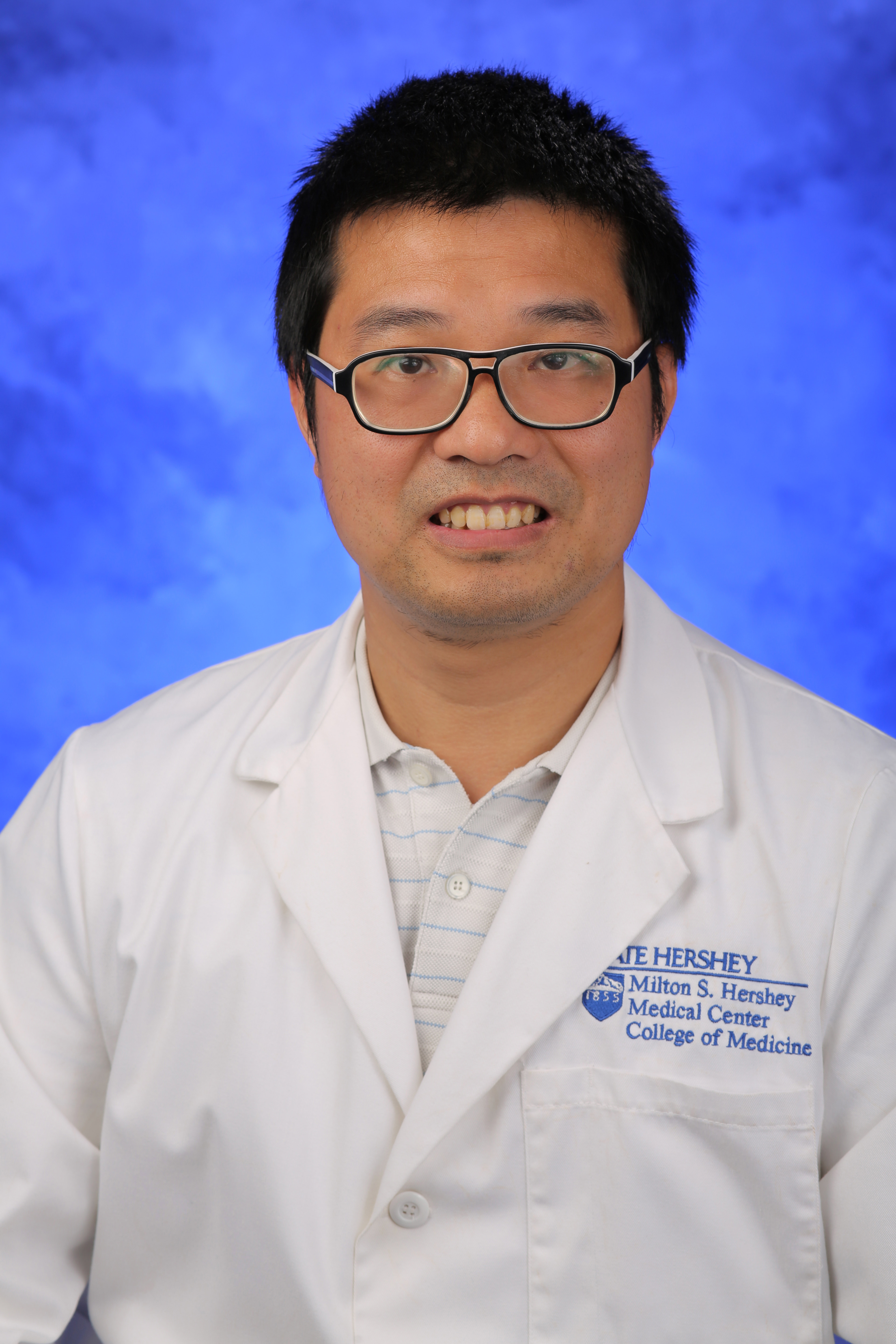

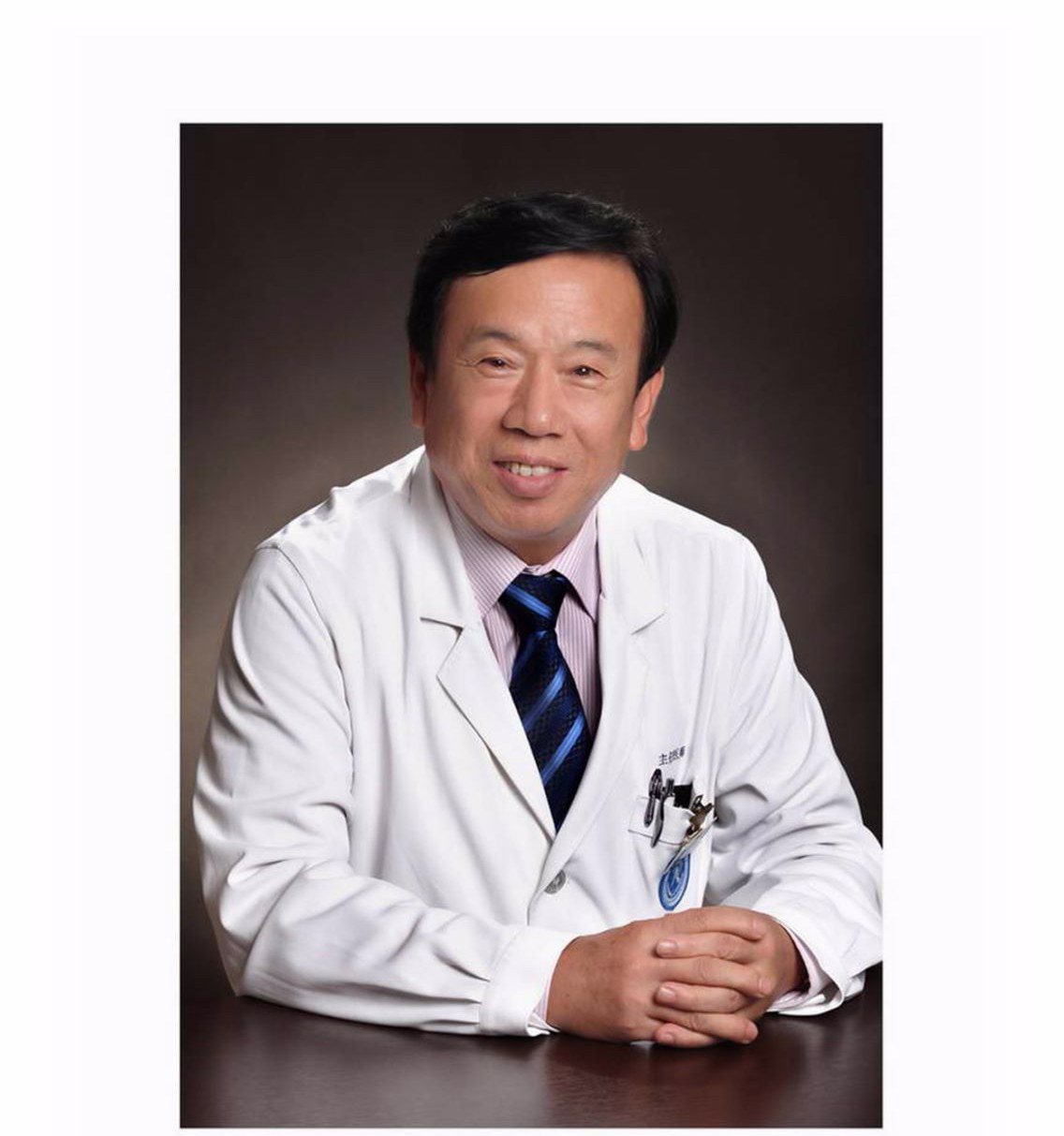

免疫性溶血性贫血能否治愈取决于病因是否可逆及患者对治疗的反应。免疫性溶血性贫血的治疗效果因人而异,取决于是否存在可逆的触发因素,如感染、药物或其他疾病状态。对于由明确原因引起的免疫性溶血性贫血,当病因去除后,患者的病情可能会得到缓解或治愈。此外,患者对治疗的反应也会影响疾病的转归,例如,通过糖皮质激素治疗后,患者的症... [详细]

-

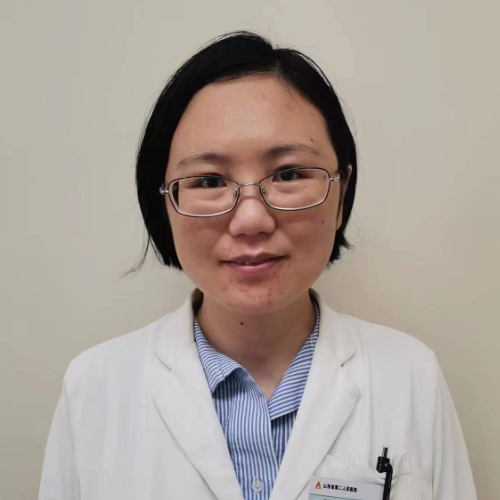

免疫性溶血病通过积极治疗可以达到临床治愈。免疫性溶血病主要是由于遗传因素、感染因素、药物因素、环境因素等诱发的自身免疫反应所致,患者会出现乏力、黄疸、脾肿大等症状。及时发现并进行针对性治疗,如遵医嘱使用糖皮质激素、免疫抑制剂等,可有效控制病情发展,减少并发症的发生,提高治愈率。免疫性溶血可能伴随巨球蛋白血症,此时需要... [详细]

-

溶血病一般是指溶血性贫血。如果新生儿患有免疫性溶血性贫血,通常可以进行治疗。

免疫性溶血性贫血是一种以骨髓红系无效造血、外周血有核红细胞受损为特征的疾病,通常是由于母体与胎儿间的Rh血型不合引起。该疾病的临床症状主要包括黄疸、贫血等。目前临床上主要采用静脉注射丙种球蛋白、输注洗涤红细胞等方式来改善病... [详细]

-

免疫性溶血可能是由遗传因素、药物反应、感染等引起的。1.遗传因素免疫性溶血可能与遗传有关,某些基因突变可能导致红细胞表面抗原异常,引发自身免疫反应。对于由遗传因素引起的免疫性溶血,通常无法通过药物治疗来改善。但定期监测血液指标和症状变化是必要的。2.药物反应某些药物如青霉素、头孢菌素等可能会导致机体产生抗体攻击自身红... [详细]

-

免疫性溶血可能是由抗原-抗体反应、遗传性或获得性免疫缺陷、自身免疫性疾病、药物诱导的免疫性溶血、感染性免疫复合物病等引起的,需根据具体因素进行针对性治疗。建议患者及时就医,明确诊断。1.抗原-抗体反应当外来抗原进入机体后,刺激B淋巴细胞产生相应的IgM和IgG类抗体,这些抗体与红细胞表面的抗原结合形成抗原-抗体复合物... [详细]

-

免疫性溶血的检查可能需要进行抗人球蛋白试验、冷凝集素试验、酸化溶血试验、红细胞渗透脆性试验、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性测定等项目。建议患者及时就医以获取准确的诊断结果并接受相应治疗。1.抗人球蛋白试验抗人球蛋白试验用于检测是否存在自身抗体与红细胞表面抗原结合的情况。通过静脉抽取血液样本,在实验室中加入特定试剂后观察结... [详细]

-

免疫性溶血性贫血的治疗效果因人而异,需要具体情况具体分析。免疫性溶血性贫血的治疗效果受多种因素影响,如患者的年龄、病情严重程度以及是否存在合并症等。年轻患者通常对治疗反应较好,因为他们的身体机能更为强大,能够更好地对抗疾病。病情严重程度也会影响治疗效果,严重的溶血可能导致器官损伤和功能衰竭,此时治疗难度较大。此外,存... [详细]

-

同族免疫性溶血和异族免疫性溶血的区别,主要包括发病原因不同、发病机制不同、临床表现不同、治疗方法不同、预后不同等,需要及时去医院进行治疗。

1、发病原因不同

同族免疫性溶血可能是由于遗传因素、感染因素、物理因素等原因导致。而异族免疫性溶血可能是由于母亲与胎儿的血型不合、自身免疫性疾病等原... [详细]

-

同族免疫性溶血是指由于不同血型个体间的红细胞表面抗原与相应的抗体发生反应,导致自身免疫系统攻击自身红细胞而引起的溶血现象。同族免疫性溶血是由于不同血型个体间输血或妊娠过程中,其红细胞表面抗原与相应抗体产生免疫应答,导致自身免疫系统攻击自身红细胞而引起的一种溶血性疾病。该疾病可能表现为贫血、黄疸、乏力等症状。严重时可能... [详细]

-

新生儿免疫性溶血病一般可以治疗。新生儿免疫性溶血病是指由于母子血型不相容,在母亲体内产生与胎儿血型抗原不匹配的血型抗体,这种抗体通过胎盘进入胎儿并引起同源免疫溶血。当胎儿从父亲那里继承血型抗原而母亲没有血型抗原时,胎儿红细胞进入母亲体内,使母亲产生相应的抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿,导致抗原和抗体的免疫反应,就会发... [详细]

-

免疫性溶血可能是由抗原-抗体反应、遗传性或获得性免疫缺陷、自身免疫性疾病、药物诱导的免疫性溶血以及感染性免疫复合物病等引起的,需根据具体因素进行针对性治疗。建议患者及时就医,以便进行准确诊断和治疗。1.抗原-抗体反应当外来抗原进入机体后,刺激B淋巴细胞产生相应的抗体,若此时机体存在针对同种抗原的红细胞表面抗原的抗体,... [详细]

-

免疫性溶血的检查可能需要进行抗人球蛋白试验、冷凝集素试验、酸化溶血试验、红细胞渗透脆性试验、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性测定等项目。建议患者及时就医以获取准确的诊断结果并接受相应治疗。1.抗人球蛋白试验抗人球蛋白试验用于检测是否存在自身抗体与红细胞表面抗原结合的情况。通过静脉抽取血液样本,在实验室中加入特定试剂后观察结... [详细]

-

免疫性溶血性贫血症状一般有发热、贫血、黄疸、肝脾肿大、肾功能损害等。

1、发热

免疫性溶血性贫血是由于免疫功能紊乱,产生自身抗体和(或)补体,从而导致红细胞破坏加速,引起贫血、黄疸、肝脾肿大等症状。患者可以在医生的指导下使用地塞米松片、醋酸泼尼松片等药物进行治疗。

2、贫血<... [详细]

-

免疫性溶血性贫血的治疗效果因人而异,需要具体情况具体分析。免疫性溶血性贫血的治疗效果受多种因素影响,如患者的年龄、病情严重程度以及是否存在合并症等。年轻患者通常对治疗反应较好,因为他们的身体机能更为强大,能够更好地对抗疾病。病情严重程度也会影响治疗效果,严重的溶血可能导致器官损伤和功能衰竭,此时治疗难度较大。此外,存... [详细]

-

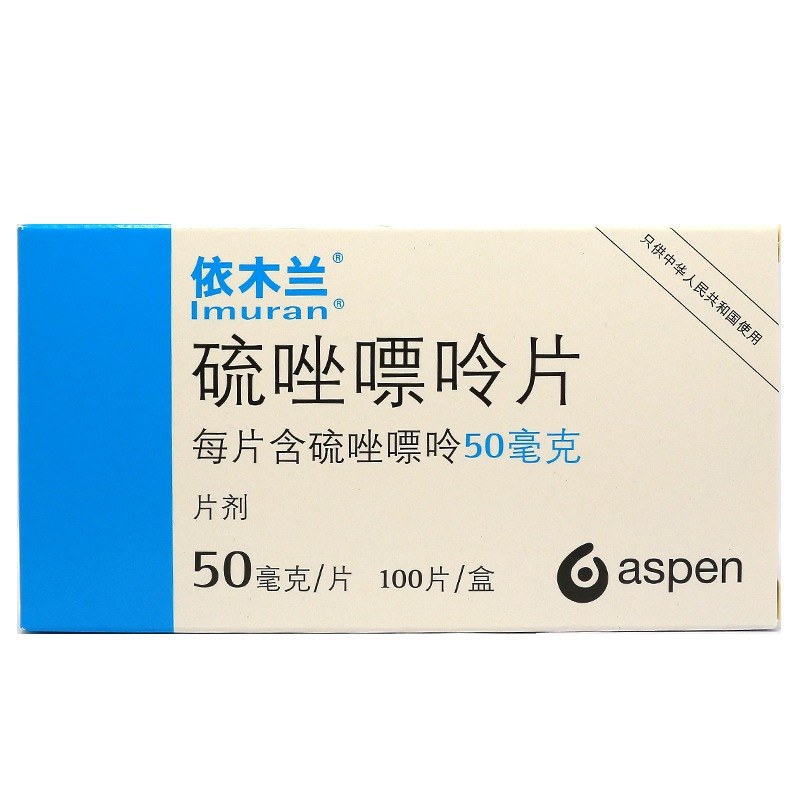

免疫性溶血可通过环磷酰胺、长春新碱等药物治疗。糖皮质激素可用于治疗,大多数患者的效果更好。达那唑也可以与糖皮质激素联合使用,效果也更好。如果糖皮质激素无效,免疫抑制剂也可用于治疗,如环磷酰胺、长春新碱、硫唑嘌呤或环孢素等。对于糖皮质激素或免疫抑制剂效果不佳的患者,脾切除术也是有效的。

-

免疫性溶血可能是由自身免疫、抗体产生、红细胞膜异常等引起的。1.自身免疫自身免疫性溶血是指机体对自身的红细胞产生了错误的免疫反应,导致红细胞被破坏过多。针对自身免疫性溶血,可以使用皮质类固醇如泼尼松进行治疗。例如,在确诊后,医生可能会开具泼尼松片作为初始治疗。2.抗体产生当人体免疫系统误认为红细胞是外来物质时,会产生... [详细]

-

免疫性溶血性贫血的治疗效果因人而异。免疫性溶血性贫血的治疗通常包括糖皮质激素、脾脏切除术等方法。对于轻度病例,通过消除病因和调整免疫状态,可以达到治愈的目的。重度病例可能需要联合应用环磷酰胺、环孢素A等免疫抑制剂以控制病情发展。免疫性溶血性贫血的治疗效果受多种因素影响,如患者年龄、病程长短以及是否存在共存疾病。在治疗... [详细]

-

免疫性溶血性贫血可以考虑采用糖皮质激素、免疫抑制剂、脾脏切除术、输血治疗、血浆置换等方法进行治疗。若症状持续或加剧,应立即就医以避免病情恶化。1.糖皮质激素糖皮质激素通过口服或注射给药,如泼尼松、地塞米松等,根据医嘱调整剂量。这类药物具有非特异性抗炎作用,能减轻免疫反应引起的组织损伤,改善溶血症状。适合治疗免疫性溶血... [详细]

-

免疫性溶血性贫血可以通过糖皮质激素、免疫抑制剂、脾脏切除术、输血治疗、血浆置换等方法进行治疗。如果症状持续或加剧,应立即就医以评估治疗反应并监测病情变化。1.糖皮质激素糖皮质激素通过口服或注射给药,如泼尼松、甲泼尼龙等,根据医嘱调整剂量。这类药物具有非特异性抗炎作用,能减轻免疫反应引起的组织损伤,适用于控制免疫性溶血... [详细]

-

免疫性溶血性贫血可能由遗传性球形红细胞增多症、自身抗体介导的溶血性贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿、巨球蛋白血症、冷凝集素综合征等病因引起,需要根据具体原因进行针对性治疗。建议患者及时就医以确定诊断并接受适当治疗。1.遗传性球形红细胞增多症遗传性球形红细胞增多症是由于基因突变导致红细胞膜结构异常,使其易于被破坏。这会导致... [详细]

最新问题我要提问

查看更多问题

查看全部问题

相关专题